全長260mmの大型GM管 J106を試してみました

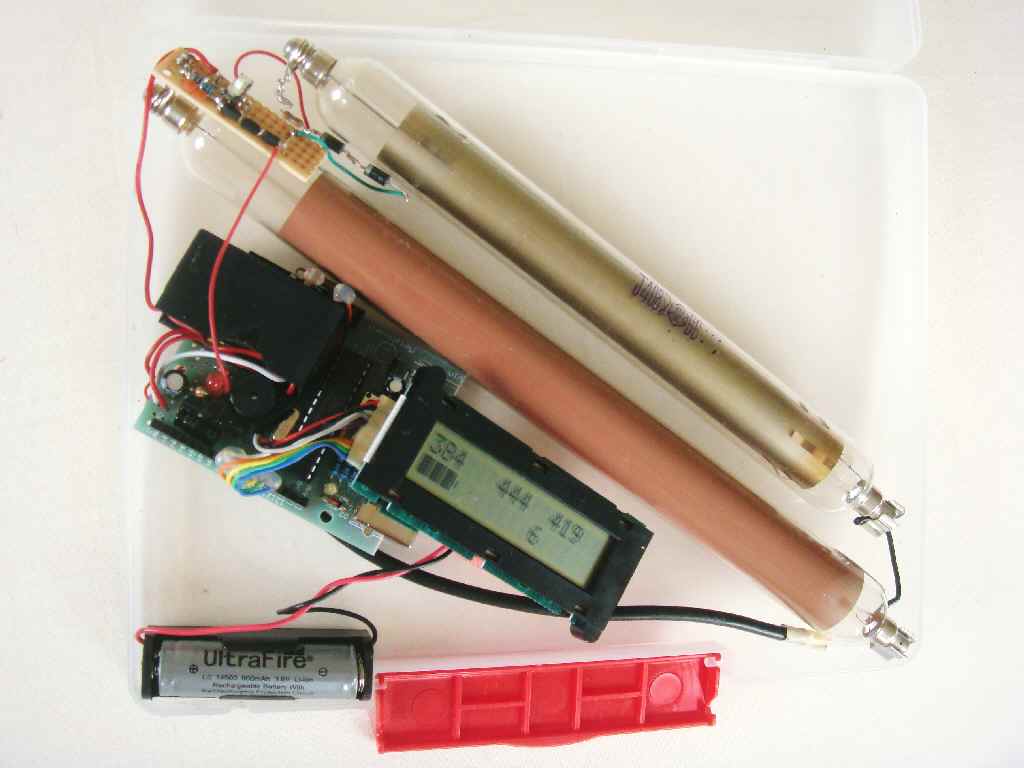

2011/06/05やっと届いた全長260mmの大型GM管 J106を試してみました。

J106γは900Vの高圧が必要となりますが、東京のバックグラウンドで400CPM(Count per minutes)程度のカウントでバリバリ鳴ります。

–

–

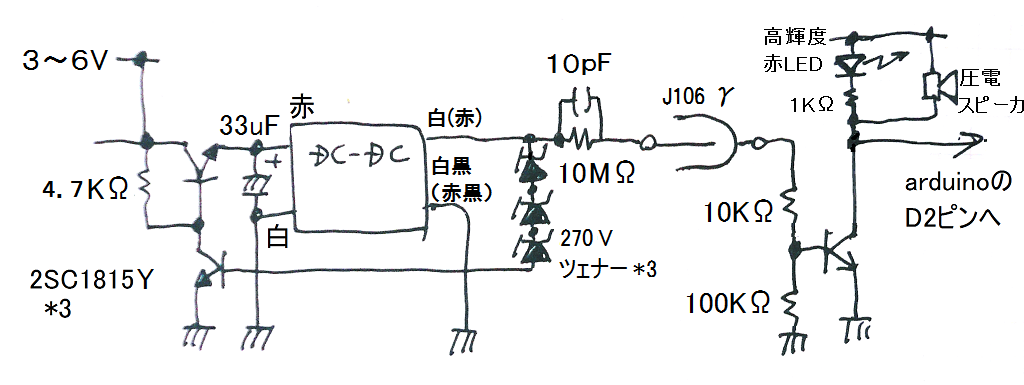

回路は、今までのJ408用の回路を少し変更しています。

このGM管は、900V程度が必要なので、270Vのツェナーを3本並べてます。

高圧側の抵抗を10MΩにして、22pFを2つ直列にして抱かせています。

今回は高圧モジュール出力に切替えスイッチをつけて、J408と並べて実装してみました。

GM管の低圧側は2つを並列に接続しています。

また小型化?のために、電源をリチウムイオン電池から直接供給してみました。電池の残容量によって電圧が4V~3Vまで変動しますが、高圧も、MPUも追従しているようです。 電源電圧が低いのでLEDと圧電スピーカは、弱弱しくなってますので、他の駆動方法を考えないとつらいかも。

#写真だと単三電池1本で動作しているようにみえますね~

消費電流は、全体で40mA程度なので、800mAHの電池だと、20時間ぐらいの動作時間となります。

ケースは、100均のB5ファイルケースになんとか納まりました。

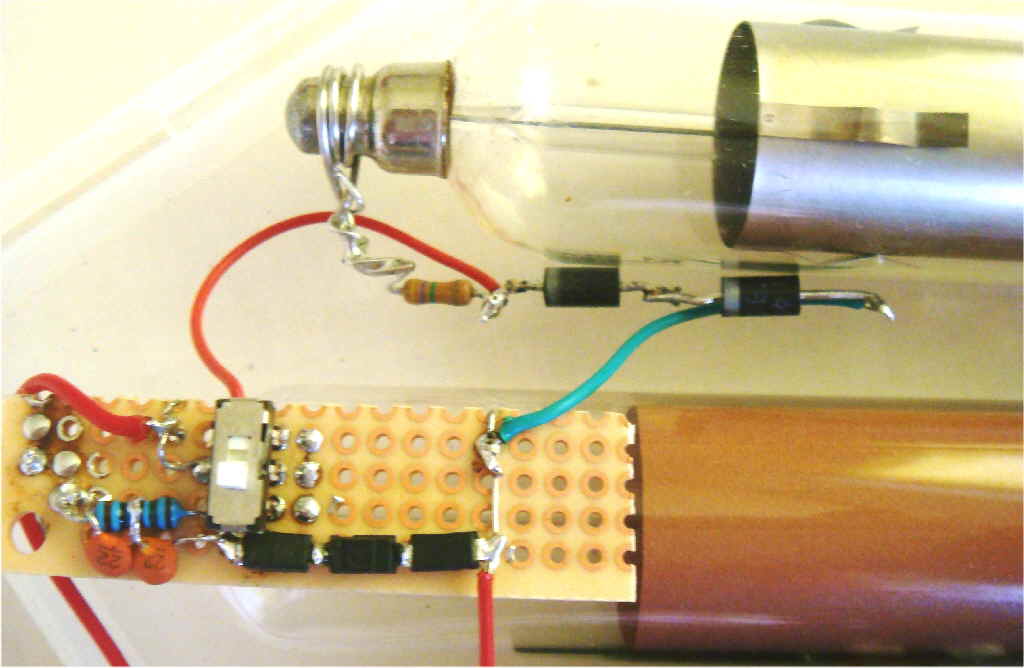

270Vのツェナーは、表面実装パッケージ品しか入手できなかったので、

GM管の高圧側に小基板を付けて実装しています。

GM管のソケットは、クリップを3回巻いたものを使っています。

–

●マイコン側のarduinoスケッチも少しいじってみました。スケッチは,こちらです。

–

– 過去1分間のCPM移動平均値と過去全体の平均CPM値も表示。

カウンター値は、かなりばらつくので平均値をだして、有意な値を表示します。

一分間で6回のカウント値の平均となり、安定した読取りになります。

小型のGM管では、感度が悪いので10分ぐらいの平均を出したほうがいいと思います。

–

-PC上のscratch用インタフェースを付加しました。

scratch環境から、USBシリアル経由でガイガーカウンタの値を読めるようになりました。

scratch環境での使い方は、こちらをみてください。

音入力の換わりに、ガイガーカウンタの値が入力されます。

–

メインパーツ(GM管J106 + 昇圧モジュール + 10MΩ + 高輝度赤色LED + 33uF + 270Vツェナー表面実装パッケージ 3本 + 22pF 2本 + 2SC1815Y 3本)を送料込み3500円で頒布します。

在庫切れです。

–

__________________________________________________

このスケッチは,このままJ408γのキットに使えませんか?

pin配置等が変更のように見えますが??

教えてくだされば,書き換えたいのですが,,

ソースを置いてありますので、

以前のスケッチと比較してみてくださいね

液晶の初期化とか、割り込みピンの初期化辺りの

パラメータを見比べるといいです。

この機会にぜひトライしてみてください。

がんばってみます。

こんにちわ。負荷抵抗に並列に入っている10pFはどのような働きを

するものなのでしょうか?

一緒に入手した中国語のドキュメントの回路に入っていたのでした。

試してみると、低圧ぎみでも確実に放電する効果がありました。

私の場合、なるだけ電力セーブで使いたいので、ツェナー電流押さえており、

電圧も800v台で低めなので、入れています。

ともん様、わたしのところは子供が小さいため、頒布していただいたキットの製作もままならない日々でしたが、今日、ようやく暇ができたので、頒布いただいたメタボードを手持ちのCK1026GM管に接続してみました。こちらではだいたい60-72CPM程度をカウントしています。予想よりかなり高めです。CK1026は遮光が必要とも聞いているのでそのためかもしれません。ともん様の記事やリンク先を参考にしながら、メタボードを組み立てて、見よう見まねでスケッチを少しずついじれるようになりました。ありがとうございました。

とりあえずArduinoで繋げてみました、相対値ですが126cpmぐらいです、ランタンのマントルを近づけると1000ぐらいに上がるので一応動作しているようです。

cpmとuSv/hの換算値が分かれば教えてもらいたいです。

あと、光でカウント値が変わると言う情報を見たことが有るのでアルミケース(タカチのMB-15)あたりに入れようと思います。

ともん様、頒布していただいたj106の回路を組み立てて、メタボードにも平均値表示の新スケッチ(改)をアップロードしました。最初、カウント値が異常に高かったため、GM管の回路電源まわりにノイズ対策のパスコンを挿入してようやくそれらしい値となりました。

新潟市では410cpm(10min)前後を表示しています。これもまた予想より高めだったことに少し驚いています。ネットを探したところ、このj106は、BG Max:120cpm(shielded)という値を見つけたので、もともとのBG値もサイズに応じて高めなのでしょうか。機会があれば、公的機関の測定器の近くで校正してみたいところです。

キットが届き、回路を組み立てたら一発で動作しました。ありがとうございました。

それで1つ疑問があります。電源電圧でカウント数がかなり変わります

単3 x3 3100cps

単3 x2 20cps (120cpm)

これは普通なのでしょうか?

単3を2本で、係数0.0007を掛けると0.084μsvで、雑音分0.04を引けば

0.044μsvと厚生省の数値とピッタリ合ってきますが、単3を3本の時の数値は

よくわかりません。

昨日のガイガーカウンターミーティングにて

geigerduino の展示、草の根プレゼン、校正会に参加しました

鉛ブロックでのシールドとセシウム基準線源での簡易校正の結果、

私のGM管は、以下の測定値(CPM)でした。

基準線量 0 0.1uSV 0.2uSV 0.6uSV

J408 35 112 162 400

J106 212 348 450 632

0.6uSV/hの計測は、セシウム線源との距離が近く、

距離にシビアなため、誤差が多いように思えます。

線量の多い基準線源がよいのですが、

持ち出しが困難だということでした。

#611GCM でぐぐると、たくさんでてきます。

4.5Vで3100cpsは、多すぎだと思います。

電源電圧変動には強い回路ですので、ノイズが怪しいです。他の方も書いていますが、GM巻の低圧側にノイズが乗ると

カウントが進みます。

配線をシールドとか、GND線とよじってノイズ対策するといいです。

120CPMは、模範的数値だと思います。

バックグランドが400CPM程度の管もあります。

>基準線量 0 0.1uSV 0.2uSV 0.6uSV

>J408 35 112 162 400

>J106 212 348 450 632

興味深い数値ですね。確かに(cpm-35)/633にすると最近こちらでも始まった地表50センチ1メートルの計測結果と大体同じ感じになりますが…どうなんでしょう?

CMOS5555で発振回路を組んでみました。

出力波形は50%デューティーですが、ディスチャージ出力がそのまま使えて便利です。

トランス用に使い切りストロボを使う場合、出力電圧が変更できました。

消費電流が下げられそうです。

とも様

611ミーティングの実測データを参照しながら、j106γのcpm → nSv/h

変換表示に試行錯誤しているところです。

新潟市での計測ですが、2本のj106のうち一本は、400cpm、もう一本は426cpm程度をカウントします。今は2本パラレルにしてあり、入力

カウント数はほぼ2本の和となりました。

cpm → nSv/h変換は、(cpm全体値-BG値)×1.4前後の変換係数で

当地の空間線量公表値に近い値を示しています。

私のGM管のBG値は440(2本分)に設定しました。

この管は1μSv/hを超えると、別の補正値が必要になるのではないか

と思います。

なお、私の部屋のコンクリート建屋では、屋外より20-25cpm程度上

昇します。

どうも実測データを見る限り、j408の方がBGが低いうえ直線性も良い

ような気がしますね。

すみません。上のコメント中、j106×2のcpm → nSv/h変換補正係数は、1.4ではなく、0.14の間違いです。変換演算にフロートを指定している都合上、単位はnSvとしています。